前回はベイトタックルのグリップの方法について、確認しました。

後編ではスピニングリールとの違いと操作性を対比させて各機能を確認してきます。

※2020年のリライト記事となります。

スピニングリールとの違いと操作性の対比

具体的な操作方法を確認していきます。一部スピニングに置き換えて考えていきます。

クラッチ vs ベール

まずはベール返しと同じ状態のクラッチを切るという作業から。

通常スピニングの場合、キャスト時はベールを返してフリーにしてから、スプールからラインを放出しますが、ベイトリールはそもそも構造が異なります。

ベールがないんです。

その為、ベイトリールでは、ラインを放出する際は、スプール自体を回転させてラインを放出仕組みです。なお、自分が始めてこのメタニウムというベイトリールを手にしたとき、お恥ずかしながらこの一連の動作が分からなかったんですよね・・・。

具体的には以下となります。

クラッチを切る(キャスト準備体制)

赤枠の黒いスイッチ(クラッチレバー)を、

親指で押し込み(クラッチを切ると言います)ます。

押し込むとスプールがフリー(どちらにも回る状態)になります。

スプールを抑えてキャスティング!!

親指でスプールを固定してキャストします。

親指でスプールの回転の調整することをサミングと言います。この時点ではスプールが動かない様に固定するだけ。

キャスト中は本来スプールの回転をサミングしながら調節しますが、最近のベイトリールは優秀で、着水時に惰性でスプールが回るのを止める程度でOKだそうです。

スピニングでもフェザリングと呼ばれる技術があります。

ハンドルを回してクラッチを戻す。

ハンドルを回すと『カチッ』とクラッチが戻り、スプールがフリーでなくなります。

スピニングリールで言うベールが戻った状態。スピニングで言うマニュアルリターンと同じです。

以上が一連の動作です。

スピニングタックルだと、・・・(ベイトタックルの場合です。)

1.ベールを上げて(クラッチを切る)

2.キャストして(サミングしながらキャスト)

3.ベールを戻す(ハンドルを回す)

という動作に当たります。

レベルワインダー vs 摺動運動

用語として合っているかわかりませんが、スピニングでいうスプールが上下に動く機構(摺動運動)に対し、レベルワインダーが左右に動くことで、スプールに均一にラインを巻き上げていきます。

スプール自体が上下に動きながらスプールそのものは回転しないで回りのローターが回転してラインを均一に巻き上げるのがスピニング。

一方、

スプールが回転しながらレベルワインダーが左右に動くことでラインを均一に巻き上げるのがベイト。

分かりやすい大きな違いですね。

ドラグ

ドラグですが、外観の形状が全く違います。

仕組みとしては摩擦でスプールの回転を抑えて、力がかかったときにラインが滑り出す機構。相違点というよりほとんど同じ仕組みですね。

スピニングの方が圧倒的に優秀であると言われています。

ブレーキ設定

ここからはスピニングではない機能となります。

1.メカニカルブレーキ

2.遠心力ブレーキ

基本的には2種類のブレーキの仕組みでスプールの回転の調節を行い、ライン放出の調整を行いライントラブルやバックラッシュを軽減する仕組みとなります。

メカニカルブレーキ

スプールの回転軸そのものを押し付けて抵抗を与えて、スプールの回転を調節する仕組みです。

この丸いキャップ(メカニカルブレーキノブ)を締めることでスプールの回転を押さえます。このブレーキはキャストから着水まで常に掛かっている状態になります。

なお、きつく締めるとクラッチを切ってもルアーが下がって来ません。

目安として、2つの調整方法があります。

・・・比較的ブレーキが強くかかるのでバックラッシュを軽減できます。

・・・ブレーキ調節がしやすく飛距離が伸びます。

実際は、試してみてから自分に合った方を選択するといいですね。

個人的には、キャストそのものに慣れる迄はメカニカルブレーキは強めのセッティングの方がストレスなく出来ると思います。

外部ダイヤル

メカニカルブレーキの反対側にある外部ブレーキですが、1から6までのダイヤルがあり、メカニカルブレーキ同様スプール軸に抵抗を与えて、ブレーキを掛ける仕組みです。

外部からアクション出来るようになっています。

メカニカルブレーキの位置が決まったら基本的にはこちらで調節します。

遠心力ブレーキ

スプールの回転により遠心力がかかることでブレーキが掛かるという仕組みです。

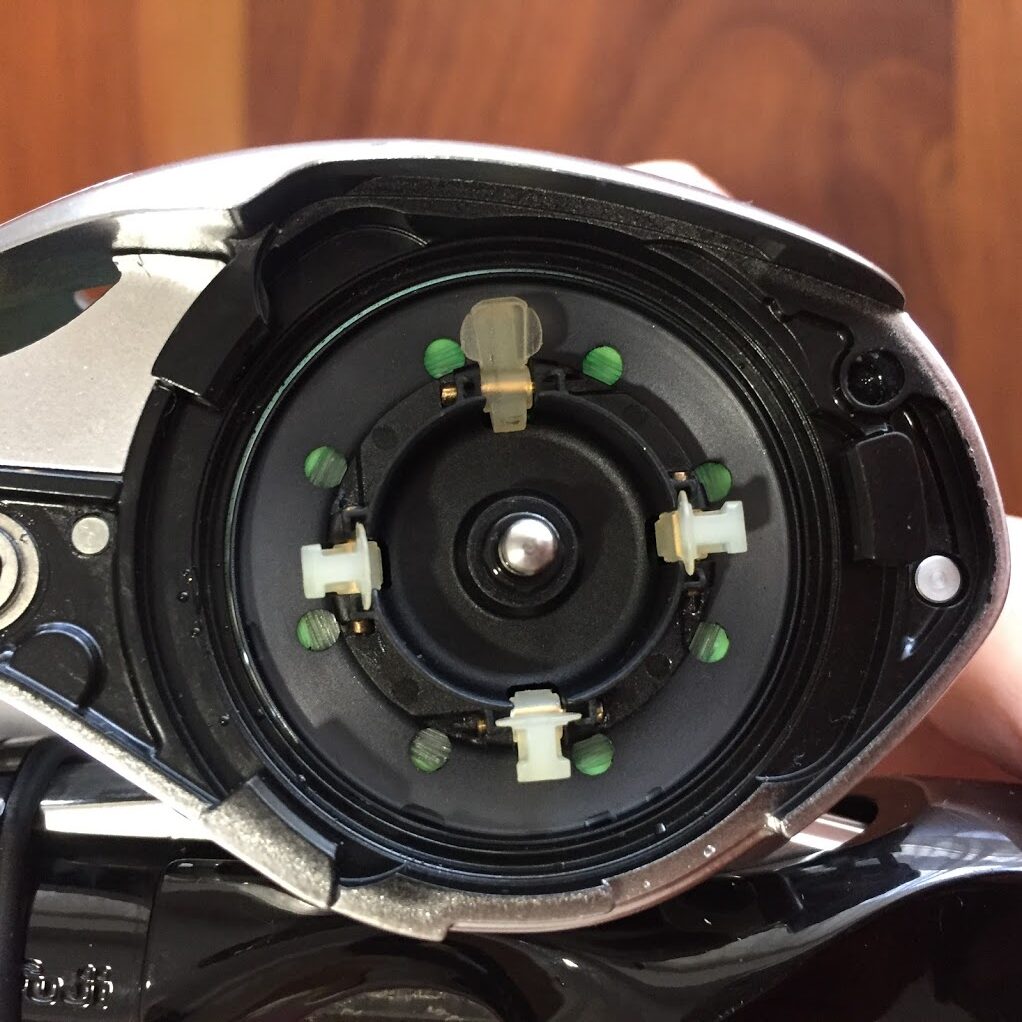

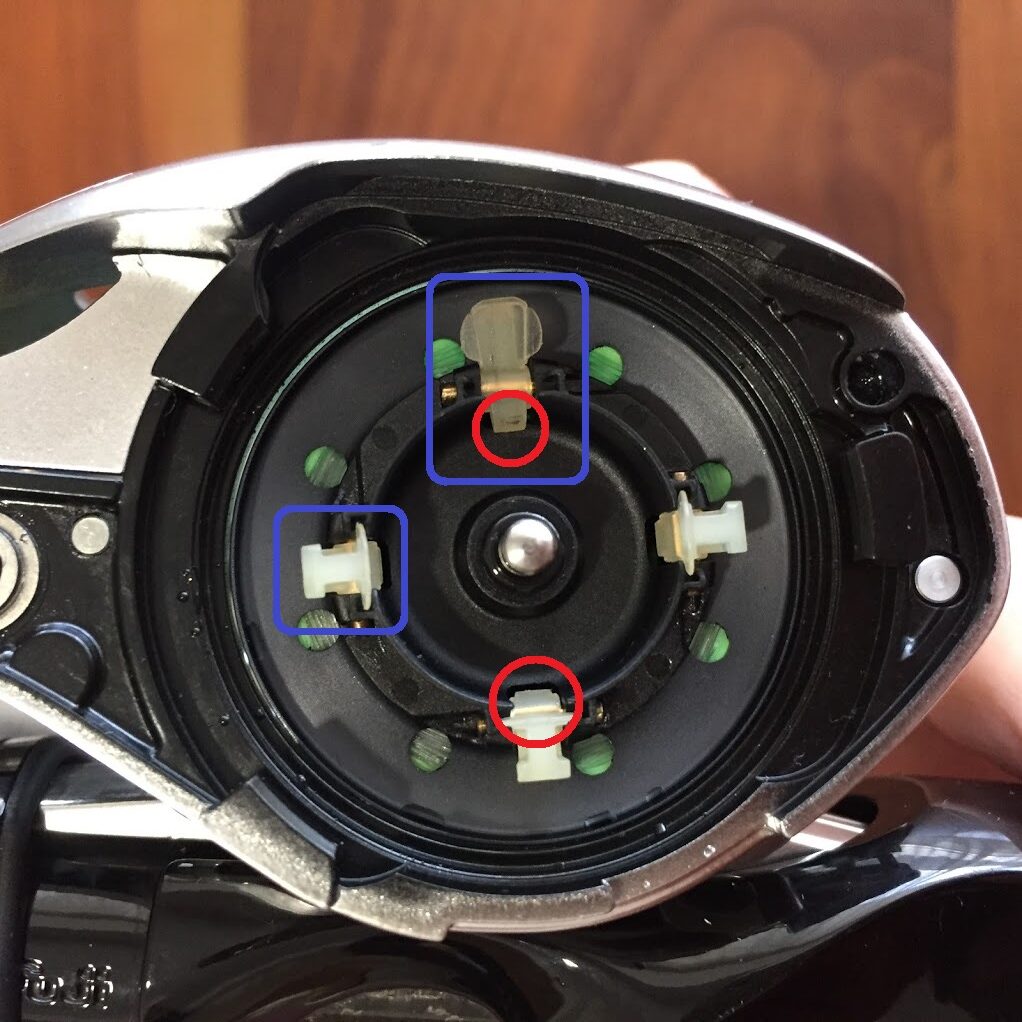

サイドカバーを開けると、

ブレーキブロック(青枠がブレーキブロックです)というちょぼを倒すとONの状態(下記写真でいう一番上の青枠がブレーキブロックONの状態)で、赤い丸の所(下記写真でいう上部)が出っ張ってると思います。

下記写真のサイドカバー側にブレーキパイプという金色のリング状になってる真鍮製で出来たパーツがありますが、

このブレーキパイプに突起が当たって摩擦抵抗でブレーキがかかるというもの。

遠心力の程度によってブレーキが強くかかる為、遠心ブレーキは着水時等の低速の際はブレーキが掛からないという特徴があります。

その為、スピニングよりスプール自体の自重がキャストに影響する訳です。

※ここでは紹介しませんが、遠心力の代わりにマグネットの磁力でスプールを制御するマグネットブレーキやコンピューター制御のDC(デジタルコントロールの略)ブレーキ等あります。

スプールの自重と下糸について

最後にスプールについて。

PEラインを使用していますので、そのままでは相当なラインが必要になるので下糸を巻いてかさ上げしてから巻いています。

総重量が21.8gです。

元のスプールのみの自重が14.1gなので下糸とラインで7.7g重量UPしているんです。

かさ上げしたラインのみの重量は5.0gになりました。

ナイロンラインを下糸に使いましたが、PEラインだと3.4gで納まります。

実際に投げてみてほしいんですが、基本的にはスプールが軽い方が投げやすいです。

しかし、飛距離を出すとなると使うリグによってはスプールが軽いと慣性が弱くなりすぎて途中で失速します。遠心ブレーキを極力使わずにキャストする場合なんかは、スプールが重ければ当たり前のように回転力が増すので飛距離が出やすくなりますね。

まとめ

自分は飛距離がほしいので、PE0.6号、7g以上のテキサスリグでノーサミングでロングキャスト出来るように調整しています。

ブレーキ設定が理解出来れば、ベイトタックルも十分に楽しむことが出来ますが、この辺がいまいち体感できていないときは全くもってダメでした。

少し長いですが、以下の動画は非常に参考になると思います。

コメント